Un verdict sans surprise, peines écrasantes pour ceux présentés (sans preuve) comme ayant tiré sur la police à Villiers-le-Bel, en novembre 2007. Ces condamnations iniques ne sont pas seulement la sanction d’une révolte : elles disent aussi un enjeu économique, celui de la place de l’ordre à la française dans l’industrie mondiale de la répression. Pour en parler, Mathieu Rigouste.

Il explique : « La connaissance de ce qui nous opprime est une arme. » c’est là sans doute la meilleure façon de résumer l’impressionnant travail réalisé par le chercheur et militant révolutionnaire Mathieu Rigouste. Lui n’a de cesse de dévoiler le fonctionnement de l’appareil répressif, de démonter ses sombres mécanismes et de révéler ses néfastes ambitions. Il documente surtout une mutation à l’œuvre, qui voit l’appareil militaro-policier et ses sous-traitants assoir peu à peu leur - nationale autant que mondiale - domination. Le XXIe siècle sera répressif, ou ne sera pas.

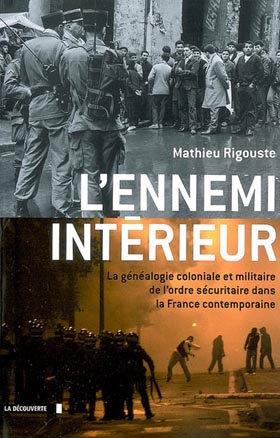

En L’Ennemi Intérieur [1], ouvrage aussi fouillé que précieux, Mathieu Rigouste retraçait la naissance de la très française Doctrine de la guerre révolutionnaire (en octobre 2009, l’auteur répondait (déjà) aux question d’A11 ; l’entretien est ici). Il démontrait comment celle-ci - née des guerres coloniales - est peu à peu devenue mode de gouvernement. Décrivait méthodiquement un mécanisme à l’œuvre depuis le mitan des années 60, désignation d’un bouc émissaire pour renforcer le contrôle social, légitimer la coercition et justifier la croissance de l’appareil répressif. Et expliquait la circulation mondiale de la doctrine, entre vente de savoirs-faire et échange de bons procédés.

Une réflexion poursuivie - et élargie - aujourd’hui, plus d’un an après la parution de L’Ennemi Intérieur. Mathieu Rigouste travaille désormais sur l’industrie de la répression, devenue fer de lance d’un nouveau capitalisme. Il en met à jour les enjeux, nationaux et internationaux, et il décrit les intérêts en jeu, les forces en présence. Il analyse, enfin, l’inexorable montée en puissance de ceux qui alimentent et contrôlent cette industrie militaro-policière - qu’il s’agisse de moyens ou de tactiques.

Sur la carte de ce nouveau capitalisme, Villiers-le-Bel est un point d’étape, parmi d’innombrables autres. S’il s’agissait de mater une révolte - sur le terrain puis dans les prétoires [2] - , il fallait aussi afficher l’efficacité des techniques françaises de la répression. Villiers-le-Bel était (est toujours) « une vitrine, au sens commercial du terme », explique Mathieu Rigouste. Le mieux est de lui laisser la parole.

Sur la carte de ce nouveau capitalisme, Villiers-le-Bel est un point d’étape, parmi d’innombrables autres. S’il s’agissait de mater une révolte - sur le terrain puis dans les prétoires [2] - , il fallait aussi afficher l’efficacité des techniques françaises de la répression. Villiers-le-Bel était (est toujours) « une vitrine, au sens commercial du terme », explique Mathieu Rigouste. Le mieux est de lui laisser la parole.

Qu’est-ce qui se joue à Villiers-le-Bel ?

La « bataille de Villiers-le-Bel » s’inscrit dans la campagne intérieure engagée en 2005. Comme dans toutes les opérations intérieures, le pouvoir y expérimente des techniques, des matériels, des projections de force. Ce laboratoire se déploie sur deux plans. Sur le plan judiciaire, on a parlé de « procès », mais ce langage relève de l’action psychologique, ce ne sont pas des procès qui ont été menés dans le cadre de cette bataille mais une phase de « stabilisation » comme pour une opération extérieure. La communication médiatico-judiciaire a été axée sur la construction d’une figure du barbare à soumettre pour sauver la civilisation. Sur le plan du maintien de l’ordre - de la coercition physique - Villiers a notamment permis d’expérimenter les UTeQ, les Unités territoriales de quartier et la « sécurisation inter-armes » (mélanges d’unités : BAC, CRS, gendarmerie mobile, Raid, GIGN…).

Le « procès » d’abord… Tous les syndicats de flics se sont mobilisés sur le sujet, ils demandaient vengeance, des peines absolues pour les inculpés de violence envers des policiers et, pour la fraction la plus radicalisée de la police, le droit de « se défendre », c’est-à-dire de tirer à balles réelles. Le contrôle des quartiers constitue le lieu d’une transformation de la police. Comme ce qui s’était passé pendant la guerre d’Algérie, lorsque dotés des pouvoirs spéciaux, les militaires employant la contre-insurrection ont commencé à militariser la société. La campagne pour la pacification des quartiers populaires, c’est la montée en puissance de la Police comme gouvernement.

Avec les nouvelles doctrines de maintien de l’ordre qui ont été expérimentées à Villiers-le-Bel, on a assisté à quelque chose de différent. Ça s’est exprimé notamment par la radicalisation de certaines couches policières. On l’a vu, d’une certaine façon, pendant la campagne organisée en soutien aux insurgés, avant le procès de Villiers-le-Bel : à Rouen, les syndicats de policiers ont ainsi protesté contre la tenue d’un concert, arguant qu’il s’agissait d’incitation à l’émeute et annonçant leur volonté de l’empêcher [3]. Ils ne l’ont finalement pas fait, et le concert de soutien a eu lieu. Le prince a tenu ses Molosses.

Concernant le « second procès », les peines sont très lourdes, parce que la vraie question était d’empêcher qu’on puisse rendre les coups et qu’il fallait sacrifier à la police une proie pour calmer sa fureur, au mépris même de l’apparence d’impartialité. Et c’est là encore qu’une ligne de rupture se dessine, le long de celle-ci, des oppriméEs se reconnaissent comme faisant face à une même machine de coercition, là se reconstitue quelque chose comme la conscience d’appartenir au peuple face à ce qui contrôle et réprime. Il s’agissait en outre de prouver une nouvelle fois au monde l’excellence de la répression à la française. Et la phase de stabilisation judiciaire fait partie de cet arsenal.

C’est un objectif réellement affiché ?

Oui. Dans les revues et les instituts de sécurité et de défense, on explique clairement les retours d’expérience effectués et à effectuer depuis 2005 et 2007. On décrit les méthodes testées à Villiers-le-Bel et les enjeux de leur dépassement : notamment l’expérimentation des UTeQ et la coopération gendarmerie-police, ainsi que la nécessité « d’améliorer » les rapports avec les médias et la justice pour assurer une « communication de crise optimale ».

Les UTeQ sont des unités d’une vingtaine de policiers se dispatchant en petits groupes. Ils arrivent en fin d’après-midi – ceux que j’ai vus à Villiers-le-Bel – et mettent en place une sorte de couvre-feu non-juridique. C’est du quadrillage, il faut paralyser la vie sociale. On décide qu’il ne doit plus y avoir de présence, parce que si tu circules après une certaine heure c’est douteux, c’est de la provocation, même si tu rentres du chantier ou que tu sors fumer une clope… cela suppose que tu habites ton territoire, tu deviens donc un désordre potentiel. Ta seule présence est déjà résistance, révolte en puissance, c’est une offense au pouvoir policier. Les UTeQ (comme les BAC) sont des polices de harcèlement et de traque. Elles n’hésitent pas à décharger leurs flashballs à volonté pour s’assurer que personne ne s’attarde dans la rue. Quiconque vit dans un quartier où la police vient se défouler connait ces pratiques de terrorisme assermenté. Seuls ceux qui ne les ont jamais subies continuent de s’en offusquer, les autres cherchent des moyens de s’y opposer. Les UTeQ ne sont d’ailleurs pas seules pour tenir cet objectif : elles ont le soutien des CRS, qui bouclent le secteur, et de la BAC qui « va au contact » en civil.

Ce dispositif a été mis en place au printemps 2009 et a de suite provoqué des révoltes. C’est logique : placer un quartier vivant sous un régime de couvre-feu, c’est forcément s’exposer à ce que ça réagisse, les officiers de la police connaissent cette capacité de la présence policière à provoquer l’affrontement, ils ne déploient jamais leurs troupes au hasard. Les forces de l’ordre ont d’ailleurs re-pris assez cher à Villiers…

En filigrane se joue la question de l’auto-défense populaire. Après les révoltes, des habitants ont commencé à organiser une résistance collective autour du soutien aux inculpés : ils ont fait le tour des familles, des quartiers et une tournée dans quelques grandes villes de France, pour récolter des sous et faire circuler les infos autour de rassemblements. Pour le bloc de pouvoir il s’agit d’empêcher que des formes de résistance à l’oppression policière ne débouchent sur des volontés d’auto-organisation plus larges. Quand on se rend compte qu’on peut s’organiser collectivement pour s’opposer à la férocité de la police, on peut très vite mettre en cause toute la hiérarchie du système. Et de mon point de vue, tout l’enjeu de la campagne de soutien aux inculpés était justement de sortir de la séparation habituelle entre les classes populaires blanches et celles issues de la colonisation.

Pour le pouvoir et ses soutiens, l’enjeu est primordial, c’est ça ? Ils n’ont pas le droit de perdre ?

Non, même s’ils perdent quand même. À chaque fois qu’ils frappent ou qu’ils enferment, ils démontrent que l’État n’a plus ni le monopole de la violence légitime ni même aucune légitimité, et ils révèlent la frontière entre le peuple et ses gardiens.

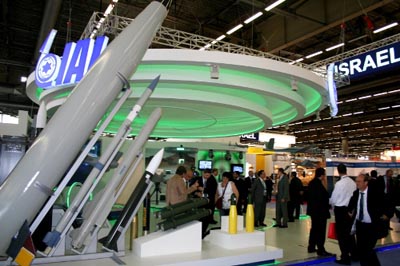

Mais l’enjeu est autre, aussi. Villiers-le-Bel est une vitrine des méthodes françaises de maintien de l’ordre. Au sens économique du terme « vitrine » : ces techniques-là, on les vend, il existe une véritable industrie de la répression, qui implique énormément d’argent. Le fait de faire du zéro mort, de pacifier, de faire coopérer différents dispositifs policiers, de techniciser la coopération entre la police et les médias, et entre le judiciaire et la sphère politique… tout cela est mis en avant comme un savoir-faire national, un patrimoine technologique.

Tu veux dire qu’il s’agit d’être compétitif à l’international ?

Exactement. Et cela se joue à peu. Même si, depuis la guerre d’Algérie, la France n’a jamais quitté le peloton de tête des trois-quatre grands spécialistes du maintien de l’ordre, avec Israël, les États-Unis, la Colombie... Le podium évolue en permanence. Quand Israël lance une attaque sur Gaza, son opération devient le centre de l’attention générale. Et quand il n’y a pas de mort lors des émeutes de novembre 2007 à Villiers-le-Bel, tout le monde s’y intéresse, cela redore l’image des techniques françaises. Lesquelles avaient – notamment - été grandement dévalorisées après l’assassinat de Malik Oussekine, en 1986. C’est qu’il n’en va pas du contrôle des foules comme d’un terrain de guerre classique : en maintien de l’ordre, sur le territoire des sociétés de contrôle, il faut éviter de tuer. Médiatiquement, un mort coûte beaucoup trop cher.

Il faut comprendre que nous ne nous situons pas, ici, dans l’optique des États-nation mais dans une perspective transnationale, avec des dizaines de colloques et de conférences chaque année, où des spécialistes, des industriels, des gouvernants de partout se rencontrent et marchandent leurs répertoires techniques. Du même coup, ces spécialistes militaires et policiers deviennent les représentants de l’industrie de la répression.

Tu parles de capitalisme sécuritaire : de quoi s’agit-il ?

Avec le XXe siècle et l’apparition des complexes militaro-industriels, le capitalisme a changé de forme. La question du contrôle social ne repose plus seulement sur l’encadrement du capital humain – le prolétariat – pour qu’il continue à produire. Mais contrôler est devenu un marché, avec des acteurs économiques immenses qui ont tout intérêt à ce qu’un certain désordre, gérable, se développe pour mieux le soumettre. Ils y sont d’ailleurs parvenus : depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la guerre est devenue réellement permanente, elle est partout et tout le temps, rien n’y échappe. Et la sécurité intérieure s’est imposée comme l’un des principaux marchés de cette économie de la guerre permanente. Un marché florissant. Encore une fois, c’est notamment ce qui s’est joué à Villiers-le-Bel : il s’agissait d’écraser toute forme de contestation, de continuer à séparer les classes populaires – en utilisant l’imaginaire de la race, l’imaginaire colonial -, et puis de déployer les vitrines de la marchandise française en terme de maintien de l’ordre.

Les deux guerres mondiales ont créé une couche de contrôleurs. Mais je me demande - avec beaucoup de points d’interrogation parce qu’il y a (chez Marx) une différence fondamentale entre classe et couche (la couche n’est pas du tout autonome) - si on n’est pas en train d’assister à la formation d’une classe de contrôleurs conscients. Un peu comme lors de la Révolution française, quand la bourgeoisie, une fois constituée en classe, prend le pouvoir par la contre-révolution et transforme la société. Depuis la fin de la bipolarité, il se passe quelque chose de ce style avec les « contrôleurs ».

Dans tous les cas, il y a une mutation très claire dans la forme du pouvoir. L’existence du marché de la sécurité intérieure suppose la collaboration d’investisseurs, de producteurs, de représentants, de commerciaux, bref de réseaux puissants ayant des intérêts en commun et agissant consciemment pour ceux-ci. Pendant la guerre d’Algérie et avec les doctrines de guerre dans la population, une espèce de couche s’est ainsi créée à l’intérieur de l’armée, de la police, de l’État. Elle s’inscrit dans un phénomène plus large : de façon générale, durant les guerres coloniales et au cours de tout le XXe siècle, une couche militaire d’extrême-droite et contre-révolutionnaire a contribué à transformer le pouvoir quand elle ne s’en est pas saisie brutalement. La bourgeoisie lui a concédé le pouvoir politique là où elle en avait besoin - en Amérique Latine, en Afrique, même en France avec le coup d’État du 13 mai 1958 quand le patronat colonial confie les rennes du pouvoir à un militaire, De Gaulle.

Pour résumer… Je ne décris rien de très compliqué, les sociétés de contrôle s’organisent en particulier autour de la domination des marchands de contrôles et de peur. Reste à savoir s’il s’agit encore d’une couche ou s’il est question d’une classe des contrôleurs. C’est-à-dire, comment il faut considérer les travailleurs à la base des appareils de contrôle, la « chair à canon de la police », comment les amener à rompre les rangs et à retourner leurs armes « contre leurs propres généraux ». C’est une question récurrente à laquelle il faut pouvoir répondre, car il ne peut y avoir de transformation sociale sans rupture dans les rangs des appareils de répression.

Ce que tu décris - la montée en puissance des contrôleurs - s’opère en un mouvement fluide, naturel ?

Non, c’est un processus complexe, traversé par de larges contradictions entre les fractions des classes dominantes et à l’intérieur des appareils répressifs. Depuis cinq à six ans, il y a ainsi en France des tensions importantes dans la police et l’armée. Le chef de l’État, par exemple, n’est pas du tout aimé dans l’armée, et ne l’est qu’à moitié dans la police – notamment parce que le gouvernement réduit les budgets et les effectifs et n’investit que dans l’achat de matériels. Des policiers et des militaires se permettent de mettre en cause publiquement les politiques de défense et de sécurité (certains sur la gauche, une grande majorité sur la droite). Tout se cristallise autour d’une ligne de transformation fondamentale, celle du développement de la sécurité privée - qu’elle soit militaire ou civile – qui doit accompagner la réduction des dépenses publiques et permettre de réagir aux « nouvelles menaces ». Les États-Unis se sont jetés dedans, mais la France a longtemps résisté à ce mouvement. Depuis le Livre blanc sur la défense, ça a changé, on le voit aussi par exemple dans les revues de défense nationale ou les colloques : l’idée que cette transformation serait inévitable s’est imposée, même si on insiste sur l’importance pour l’État de ne pas perdre le monopole de la souveraineté. L’État encadre et restreint généralement l’usage de la violence privée par les classes dominantes et s’est longtemps refusé à privatiser réellement la force. C’est maintenant terminé et il faut s’attendre à des bouleversements sur le champ de bataille.

Qui dit « processus complexe » dit absence de calcul à long terme ?

Oui et non. Il y a des calculs, évidemment, des stratégies et des tactiques mais elles entrent parfois en concurrence et peuvent s’affronter. Il y a bien une planification, celle des institutions financières internationales où les fractions des classes dominantes s’entendent autour d’un projet assez sommaire qui vise la toute-puissance des grandes corporations et la réduction des États à la fonction de Police. Mais concrètement, les choses avancent petit à petit, à tâtons. Je crois que personne n’a une vision très claire de cette évolution. C’est d’ailleurs pour ça que mon travail – L’Ennemi Intérieur - a intéressé certains militaires. Parce qu’eux n’avaient pas le droit de le mener. Même si ça évolue… Depuis une dizaine d’années, une des grandes perspectives de transformation de l’armée et de la police française repose sur le développement des sciences sociales. Après la parenthèse des années 50 à 70, les sciences humaines sont ramenées à leur fonction primordiale, c’est-à-dire le contrôle. Pour paraphraser cette vérité première qui dit que la géographie, ça sert d’abord à faire la guerre, on pourrait dire que les sciences sociales, ça sert d’abord à contrôler. Et ce besoin de sciences sociales qui s’exprime dans les institutions de contrôle trahit leur impression de ne plus rien comprendre à la situation.

Je disais que mon livre a intéressé les militaires français parce qu’il y avait un tabou sur le sujet et qu’eux-mêmes n’avaient pas le droit de trop creuser ces sujets. Aux États-Unis, il en va différemment : la question n’a jamais été interdite et on trouve des manuels de contre-insurrection dans les rayons des équivalents de la Fnac. En France, à l’inverse, la Ve République s’est construite sur un coup d’État militaire et sur une guerre totale basée sur ces techniques, et il y avait finalement un vrai tabou sur la question. Les militaires français sont donc d’autant plus passionnés par le sujet qu’ils n’avaient pas le droit de travailler dessus jusqu’à la réhabilitation de la doctrine, autour de 1995. Et cette passion française va de pair avec le développement des instituts de recherche qui focalisent sur le contrôle des foules en milieu urbain. L’idée que les techniques de guerre dans la population influencent le contrôle social et la répression commence juste à être admise dans le monde universitaire. Alors que chez les militaires, c’est très différent, ils en ont pleine conscience et sont très fiers que les techniques de terreur d’État françaises soient prises comme référence en Irak ou en Afghanistan.

Et en arrière-fond, il y a l’omniprésence de l’idéologie coloniale ?

On n’est toujours pas sorti de cette architecture. Il y a bien une nouvelle génération politique au pouvoir. Mais elle a été élevée par l’ancienne, et l’actuelle clique gouvernementale est composée de descendants directs de la classe coloniale. Elle joue d’ailleurs sur ce terrain-là, notamment avec le débat sur l’identité nationale. Alessi Dell’Umbria [4] résume bien la question, notant : « Vichy et Las Vegas, voilà les références du régime Sarkozy. » [5]

Et puis, il faut souligner l’apparition d’une nouvelle extrême-droite, qui reformule son idéologie et ses pratiques ; les identitaires en sont un très bon exemple, ils mêlent un vieux racisme colonial à des concepts marketing comme la diversité (pour préserver l’identité occidentale), un patriotisme pétainiste et un discours anti-libéral, c’est un fascisme éminemment contemporain. La bourgeoisie laisse proliférer et se développer l’extrême-droite comme un répertoire d’idéologies et de pratiques qu’elle l’instrumentalise lorsqu’elle en a besoin, notamment pendant les crises du capital. C’est exactement ce qui est en train de se passer : l’extrême-droite est obligée de se distinguer puisque son programme est au pouvoir sans elle.

Et le pouvoir l’utilise pour légitimer la xénophobie d’État…

Oui, la xénophobie est structurelle dans l’État-nation, désigner l’étranger comme un suspect et le priver de droit sous ce prétexte est un invariant. On n’en voit que des formes actualisées dans le débat récent sur le voile, la polygamie et le retrait de la nationalité. Les Français naturalisés sont les seuls qui peuvent perdre la nationalité, ce qui signifie bien qu’il y a deux manières d’être français. Quand tu nais français, on ne peut pas t’enlever ta nationalité – je crois qu’il y a eu un cas sur tout le 20e siècle. Tandis que si tu l’as acquise, on peut t’en priver ; la nationalité n’est qu’un masque blanc, le discours républicain pour signifier la race. En 2005, on avait parlé de retirer leur nationalité aux émeutiers « issus de l’immigration ».

Cette nouvelle xénophobie d’État, qui pioche dans la culture de l’Algérie française et de Vichy depuis les années 1970, sert surtout à justifier la fabrication d’un sous-prolétariat sans-papier donc sans-droit. Parce que la bourgeoisie a extraordinairement besoin de gens qu’elle peut sur-exploiter et expulser. Et qu’il ne s’agit pas tant de les expulser que de les maintenir dans un statut où ils travaillent pour peu et sont contraints par la peur permanente d’être raflés.

Tu restes optimiste ? Tu penses que – malgré tout – il nous reste une chance de ne pas être laminés ?

Je suis optimiste, et ce n’est pas que stratégique. Tout d’abord, on ne peut pas gagner sans croire à la victoire, j’assume cette dimension de croyance, même si la guerre sociale n’a rien à voir avec un jeu. Au fond, l’histoire n’a peut-être aucun sens, ce n’est pas très important, tout ce qui compte c’est de lui en donner un.

Cette part d’optimisme a aussi une base scientifique. Il faut critiquer le déterminisme des marxistes mais le vieux barbu - qui n’était pas marxiste - relevait pourtant quelque chose d’essentiel : la bourgeoisie aura toujours besoin du prolétariat et le prolétariat n’a pas besoin d’elle. Le système d’exploitation capitaliste est donc condamné, son histoire n’est qu’un compte à rebours. Et puis, il y a autre chose… Bakounine parlait de matérialisme révolutionnaire, et Malatesta insistait sur la question de la volonté : il s’agit de comprendre que l’histoire n’est pas écrite, que ce sont les humains qui la font. La volonté est l’un des axes de rupture principaux. Il y a des mécanismes et des règles socio-historiques mais les ruptures ne sont pas déterminées. Tous les rapports de domination (économiques, politiques, sexuels, racistes…) peuvent être brisés, mais ça ne se fait pas un « grand soir » : il y aura toujours des champs de bataille, c’est-à-dire des opportunités de se libérer.

C’est évidemment un optimisme à relativiser. Mon boulot porte essentiellement sur « la contre-insurrection qui reste », sur le fonctionnement des machines de pouvoir. Ça a souvent de quoi démoraliser mais la connaissance de ce qui nous opprime est une arme. Il faut analyser la domination, et notamment celle qui traverse les luttes de libération. Il y a un véritable travail à mener pour comprendre comment les révolutionnaires des années 60-70 ont perdu, soit sur la question de la force soit sur leurs manières de s’organiser.

Prends l’histoire du Black Panther Party : ça a commencé par des formes d’auto-organisation et d’auto-défense qui répondaient à de véritables besoins du peuple noir. C’est à partir de là et pas avant, que se sont formés les groupes qui donnèrent naissance à cette véritable arme révolutionnaire qu’était le BPP. Ça ne m’empêche pas de porter un regard critique sur le côté autoritaire et hiérarchisé du Black Panther Party…

D’ailleurs, il y a un mec assez intéressant aux Etats-Unis, Ashanti Alston, qui se fait appeler Anarchist Panther. C’est un ancien de la Black Liberation Army, donc de la branche armée clandestine du Black Panther Party. Et il tente, avec d’autres groupes, de relancer des pratiques d’organisation à la base, autour de la question de l’oppression : il ne s’agit plus de s’organiser entre Noirs, mais entre pauvres, entre oppriméEs. Il reprend la même base que le BPP, mais avec un dépassement sur la question autoritaire et sur la question du racisme (plus les questions anti-impérialistes, anticapitalistes, antifascistes et antisexistes qui étaient déjà mises en avant dans le BPP). Son discours et ses pratiques sont éclairantes.

D’ailleurs, il y a un mec assez intéressant aux Etats-Unis, Ashanti Alston, qui se fait appeler Anarchist Panther. C’est un ancien de la Black Liberation Army, donc de la branche armée clandestine du Black Panther Party. Et il tente, avec d’autres groupes, de relancer des pratiques d’organisation à la base, autour de la question de l’oppression : il ne s’agit plus de s’organiser entre Noirs, mais entre pauvres, entre oppriméEs. Il reprend la même base que le BPP, mais avec un dépassement sur la question autoritaire et sur la question du racisme (plus les questions anti-impérialistes, anticapitalistes, antifascistes et antisexistes qui étaient déjà mises en avant dans le BPP). Son discours et ses pratiques sont éclairantes.

Même si on en n’est pas là, les résistances des quartiers n’ont jamais cessé de se développer, elles cherchent depuis longtemps à se fédérer ; si elles y arrivent sur la base de l’auto-organisation et de l’autonomie des luttes, elles constitueront sans aucun doute un front décisif. Mais il faut continuer un travail sans fin et pourtant essentiel : bâtir une éducation populaire émancipatrice. Il y a toute une génération post-2005, qui a vécu les révoltes comme une inter-reconnaissance entre les quartiers – façon « on est capable de faire ça ». Mais aussi comme quelque chose de décevant, parce que ça n’a rien donné. Une idée puissante se répand : alors que brûler peut être le point de départ de quelque chose – ça ne doit pas être un point final.

Notes

[1] Éditions La Découverte.

[2] Pour un compte-rendu de ce procès inique, tu peux (entre autres) lire ce bon papier d’Ornella Guyet, publié sur Basta : Villiers-le-Bel : un procès stalinien contre les jeunes de banlieue.

[3] Le 11 mai, le syndicat Unité police et le Syndicat général de la police, tout deux affiliés à FO (premier syndicat chez les « gardiens de la paix »), en ont en effet appelé au ministre Brice Hortefeux pour qu’il interdise ce concert de solidarité, qualifié « d’incitation à la révolte face à la police, face au pouvoir ».

[4] Alessi Dell’Umbria est l’auteur de l’excellente Histoire universelle de Marseille (éditions Agone) et du percutant C’est de la racaille ? Et bien, j’en suis ! (éditions L’échappée, réédité par les éditions Agone sous le titre La Rage et la révolte).

[5] La citation est tirée de Villiers-le-Bel : le procès d’une révolte, texte publié par Alessi Dell’Umbria en soutien aux insurgés. À lire (notamment) sur le blog des éditions Agone.

http://www.article11.info/spip/spip.php?article863

un article propulsé par TORAPAMAVOA :

http://torapamavoa.blogspot.com Clikez LIRE LA SUITE ci dessous pour lire la suite de l'article...^^

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire